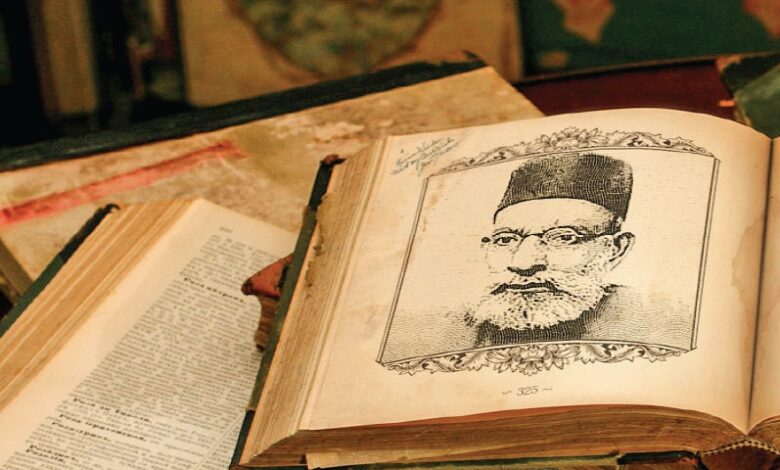

हसरत मोहानी: इंकलाब, इश्क़ और उसूलों की ज़िंदा मिसाल

"हसरत मोहानी: एक क्रांतिकारी शायर, जिन्होंने इश्क़, इंसाफ़ और आज़ादी को ज़िंदगी का मक़सद बनाया"

यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि समय के साथ उन मुस्लिम नायकों को योजनाबद्ध तरीके से भुला दिया गया, जिनकी सोच प्रगतिशील थी और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विचारधारा को न केवल मजबूती देते थे, बल्कि मुस्लिम समाज को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक करने की क्षमता रखते थे।

ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान, मौलाना बरकतउल्ला, यूसुफ़ मेहर अली, शहीद अशफ़ाकउल्ला ख़ां, कामरेड मुज़फ़्फ़र अहमद, शौकत उस्मानी और हसरत मोहानी जैसे नाम आज कहीं खो से गए हैं। इनमें हसरत मोहानी की भूमिका विशिष्ट और अद्वितीय थी।

आज हसरत मोहानी के अपने ही गांव मोहान में बहुत कम लोग हैं जो उनके नाम और काम से वाकिफ़ हों। लेकिन हक़ीक़त यह है कि कानपुर के पास इस छोटे से क़स्बे में जन्मे फजलुल हसन ने ‘हसरत मोहानी’ बनकर सिर्फ़ अपनी बस्ती को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को एक वैचारिक और वैकल्पिक राजनीतिक दिशा दी।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

हसरत मोहानी का जन्म 1875 में उत्तर प्रदेश के मोहान कस्बे में हुआ। उनका पूरा नाम सैयद फजलुल हसन था। बचपन मोहान में बीता, स्कूली पढ़ाई फतेहपुर में हुई और फिर उच्च शिक्षा के लिए वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहाँ से उन्होंने 1903 में बी.ए. किया। छात्र जीवन से ही वे साहित्य और राजनीति में गहरी दिलचस्पी लेने लगे थे।

कॉलेज प्रशासन से टकराव और ‘उर्दू-ए-मुअल्ला’ नामक पत्रिका का प्रकाशन उनके इसी विद्रोही स्वभाव का प्रमाण था। जुलाई 1903 में पहला अंक छपा और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष, जिसमें साहित्य, राजनीति और पत्रकारिता तीनों मोर्चों पर उन्होंने बेख़ौफ़ होकर लड़ाई लड़ी।

हसरत मोहानी की राजनीतिक यात्रा कांग्रेस के साथ शुरू हुई, लेकिन वह यात्रा कभी सरल नहीं रही। 1904 में वे पहली बार कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में प्रतिनिधि बनकर शामिल हुए। उस दौर में किसी मुस्लिम का कांग्रेस में भाग लेना आश्चर्यजनक माना जाता था क्योंकि उस समय के अधिकांश मुस्लिम नेता कांग्रेस से दूरी बनाकर रखते थे।

1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में उन्होंने ‘पूर्ण स्वराज’ का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधीजी ने ‘गैर-जिम्मेदाराना’ करार देकर खारिज करवा दिया। बावजूद इसके, हसरत मोहानी को कांग्रेस के भीतर एक-तिहाई मत मिले, जो उस समय के माहौल में उनकी साहसिकता और प्रभाव का प्रमाण था।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने उस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि “हसरत मोहानी का भाषण इतना प्रभावशाली था कि लगा कि प्रस्ताव पारित हो जाएगा, लेकिन गांधीजी के विरोध ने इसे अस्वीकार करवा दिया।”

कम्युनिज्म और क्रांति की ओर झुकाव

हसरत मोहानी रूस की बोल्शेविक क्रांति से गहराई से प्रभावित थे। वे भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरुआती समर्थकों में थे। 1925 में उन्होंने कानपुर में सत्यभक्त और अन्य साथियों के साथ मिलकर भारत की पहली कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सत्यभक्त कहते हैं कि इस आयोजन को सफल बनाने में हसरत साहब की आर्थिक सहायता निर्णायक थी।

हसरत मोहानी ने खुद कहा था—

“दुर्वेशी व इनक़िलाब मसलक है मेरा, सूफी मोमिन हूं इश्तिरारी मुस्लिम।”

इस पंक्ति में उनकी विचारधारा का असाधारण मेल दिखाई देता है — सूफी सोच के साथ मार्क्सवादी क्रांति की चाह।

हसरत मोहानी का साहित्यिक पक्ष भी उतना ही मज़बूत था। उन्होंने गज़ल, नज़्म और राजनीतिक लेखन में समान अधिकार से काम किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना ‘चुपके-चुपके रात-दिन आंसू बहाना याद है…’ है, जो आज भी इश्क़ के अदबी रंग में पढ़ी जाती है।

पत्रकारिता में उनका योगदान ‘उर्दू-ए-मुअल्ला’ के रूप में सामने आया। यह पत्रिका केवल साहित्यिक नहीं थी, यह एक वैचारिक हथियार थी। उन्होंने अपने लेखों में अंग्रेज़ी हुकूमत की शिक्षा नीति से लेकर भारत में उपनिवेशवाद की नीतियों पर खुलकर हमला बोला।

1908 में मिस्र की ब्रिटिश शिक्षा नीति पर लिखे एक लेख के चलते उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें दो साल की सजा हुई। जेल में उन्होंने अपनी मशहूर नज़्म ‘चक्की की मशक्कत’ लिखी—

है मस्क-ए-सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी

इक तुर्क़ा तमाशा है ‘हसरत’ की तबीयत भी।

हसरत मोहानी का जीवन जितना क्रांतिकारी था, उतना ही सादा भी। संसद सदस्य रहते हुए भी उन्होंने कभी भत्ता नहीं लिया, न कोई सरकारी सुविधा अपनाई। वे किसी मामूली होटल में खाना खाते, अपने जूट के थैले में ज़रूरी कागज़ रखते और तीसरे दर्जे में सफर करते।

एक बार किसी ने पूछा कि वे तीसरे दर्जे में क्यों सफर करते हैं, तो उनका उत्तर था—

“क्योंकि चौथा दर्जा होता नहीं!”

वे न तो गाड़ी रखते थे, न बंगला, और न ही आलीशान कपड़े। हमेशा खद्दर की पैबंद लगी शेरवानी, पुरानी तुर्की टोपी और जूट का थैला उनके साथ रहता।

बल्लीमारान की गलियों में एक घटना घटी — वे अपनी खिड़की से एक महिला को रोज़ कपड़े सुखाते देखते थे। बातचीत कभी नहीं हुई, सिर्फ़ आंखें मिलीं और दिल दे बैठे। उसी दौर में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध गज़ल लिखी:

चुपके-चुपके रात-दिन आंसू बहाना याद है,

हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है।

उनका प्रेम सिर्फ रूमानी नहीं था, इंसानियत के स्तर पर भी वे अत्यंत भावुक और संवेदनशील व्यक्ति थे।

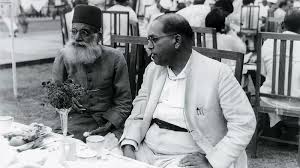

गांधी और कांग्रेस से मतभेद

हसरत मोहानी का गांधीजी से संबंध जटिल रहा। वे गांधी का सम्मान करते थे लेकिन उनके विचारों से अक्सर असहमति रखते थे। जब गांधीजी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की मुहिम शुरू की, तब हसरत ने कहा कि केवल ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार होना चाहिए, संपूर्ण विदेशी वस्त्रों का नहीं।

गांधी जब साइमन कमीशन का विरोध करने कानपुर आए, तो हसरत मोहानी ने ‘गांधी गो बैक’ के नारे लगाए। वे न किसी राजनीतिक दल के अंध समर्थक थे, न किसी नेता के। वे सिर्फ़ सिद्धांतों को मानते थे।

आजादी के बाद हसरत मोहानी संविधान सभा के सदस्य बने। जब संविधान 1949 में सभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ और पूछा गया कि क्या यह सबको स्वीकार्य है, तो उन्होंने कहा—

“हमें यह मंजूर नहीं है।”

वे अंतिम दिनों में लखनऊ के फिरंगी महल में रहते थे। बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन मनोबल कम नहीं हुआ। एक दिन पंजाब कांग्रेस के नेता हबीबुर्रहमान लुधियानवी उन्हें देखने आए और तसल्ली देते हुए कहा— “आप बिल्कुल ठीक हैं।”

इस पर हसरत ने उठकर जवाब दिया—

“बीमार हूं, बेवक़ूफ़ नहीं। मुझे पता है मेरा आख़िरी वक्त आ गया है।”

13 मई 1951 को उन्होंने अंतिम सांस ली।

उनका जीवन सादगी, आत्मबल, स्वतंत्रता और सच्चाई की मिसाल है। वे न केवल एक कवि थे, न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी, बल्कि एक संपूर्ण मानवतावादी थे।

उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने वे उस दौर में थे। उनकी आवाज़ इतिहास की गलियों से फिर यह कहती है—

“रूह आज़ाद है, ख़याल आज़ाद…

यह वेबसाईट आपके ही सहयोग से चलती है।

वेबसाइट को SUBSCRIBE करके

भागीदार बनें।

लेखक वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक रह चुके है। संप्रति होम्योपैथी चिकित्सा-पद्धति के जरिए लोगों की सेवा। नई दिल्ली और मुबंई निवास