क्या टीवी धारावाहिक महिलाओं की आवाज़ बन पाए हैं?

कहा जाता है कि टीवी धारावाहिक और फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन यह भी सच है कि वे एक आभासी दुनिया का निर्माण करती हैं, जहां सब कुछ वास्तविक नहीं होता।

शुरू से ही महिलाओं को केंद्र में रखकर कई प्रकार के धारावाहिक बनाए गए हैं, जिनमें उन्हें कभी वैम्प, चुड़ैल, भूत, घर तोड़ने वाली या सब कुछ सहने वाली स्त्री के रूप में दिखाया जाता है।

हालांकि, कुछ धारावाहिकों में महिलाओं को अन्याय का विरोध करते हुए भी दर्शाया गया है, लेकिन यह विरोध अक्सर केवल पर्दे तक ही सीमित रहता है।

असल जीवन में महिलाएं इन धारावाहिकों को देखकर प्रेरित तो होती हैं, लेकिन उन्हें समाज में खुलकर विरोध करने का अधिकार नहीं मिलता। क्योंकि समाज पर्दे पर विरोधी स्वभाव की महिला को देख सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसी महिला को स्वीकार करना उसके लिए कठिन होता है।

महिला पात्र और आभासी दुनिया

कई बार महिलाएं किसी पात्र से खुद को जोड़ लेती हैं और उसके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करती हैं, लेकिन जब खुद उन्हें वही कदम उठाने की ज़रूरत होती है, तब वे पीछे हट जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जुड़ाव केवल आभासी होता है, वास्तविक नहीं।

कुछ उल्लेखनीय उदाहरण:

- 1985 में “रजनी” नामक धारावाहिक ने एक क्रांतिकारी महिला पात्र को दिखाया, जो मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि से होते हुए भी समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। उस दौर की कई महिलाओं ने खुद को ‘रजनी’ के किरदार में देखा।

- 1991 में वैश्वीकरण के दौर के साथ विदेशी टेलीविजन कार्यक्रम भारत में आए और भारतीय टेलीविजन का स्वर्ण युग शुरू हुआ।

- 1994 में “शांति – एक औरत की कहानी” में एक महिला पत्रकार अपनी मां के साथ हुए अन्याय का बदला लेती है। 90 के दशक में एक महिला का पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में दिखना समाज के लिए साहसिक बात थी।

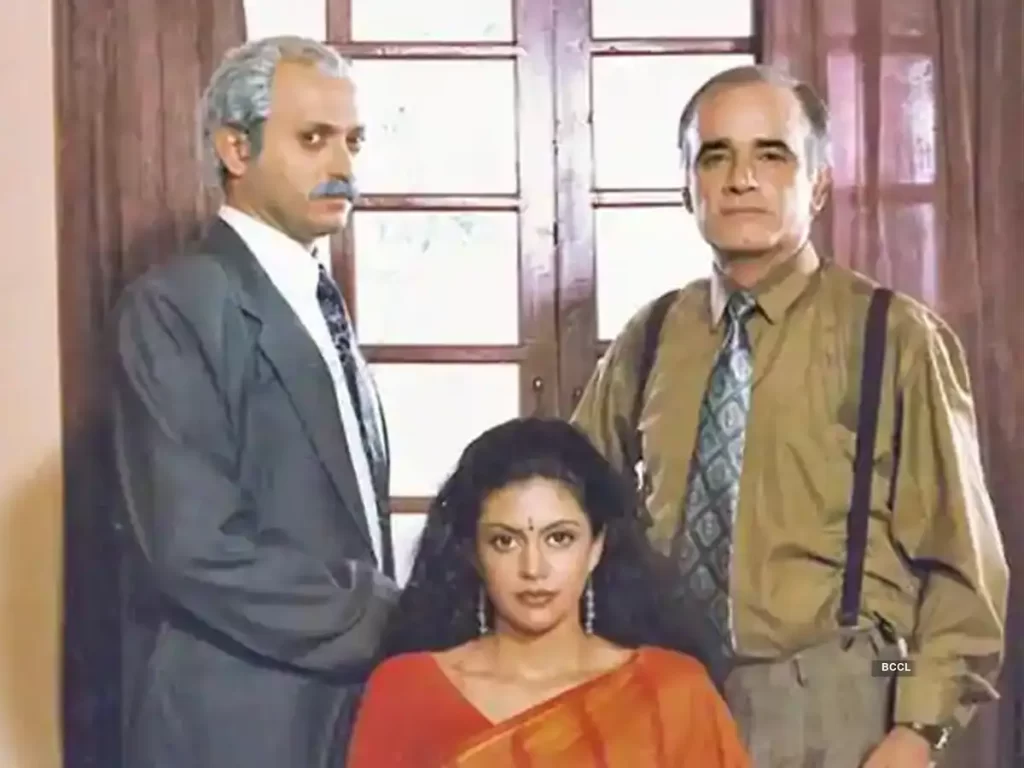

- “हसरतें” (1994) जैसे धारावाहिकों ने एक्सट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे विषयों को बेबाकी से पेश किया और रिश्तों में बराबरी की ज़रूरत को रेखांकित किया।

धारावाहिकों का बदलता ट्रेंड

इन धारावाहिकों से महिलाओं ने खुद को जोड़ा तो ज़रूर, लेकिन वे स्वयं को इस काबिल नहीं बना पाईं कि अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकें। हालांकि कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं, जहां विरोध नहीं कर पाने के बावजूद महिलाओं की सोच में बदलाव अवश्य आया।

इस दौर में धारावाहिकों ने “आदर्श नारी” की छवि को केंद्र में रखा, जिसे K-Era कहा जा सकता है। जैसे- “क्योंकि सास भी कभी बहू थी” ने एक ऐसी महिला की छवि प्रस्तुत की, जो हर अन्याय को किस्मत मानकर स्वीकार कर लेती है और परिवार के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहती है।

धीरे-धीरे इन आदर्श किरदारों ने महिलाओं को विरोध करना ही भुला दिया और उन्होंने उसे नियति मान लिया।

क्यों बदला विरोध का तरीका?

आज की धारावाहिकों में विरोध का तरीका भी प्रतीकात्मक हो गया है। कभी महिला को विरोध के लिए मक्खी या सांप बनते हुए दिखाया जाता है। 2017 में “पहरेदार पिया की” जैसे धारावाहिक में एक 18 वर्षीय महिला को 9 साल के बच्चे की पत्नी और रक्षक के रूप में दिखाया गया, जिसे व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। सवाल यह है कि क्या ऐसे धारावाहिक आज की महिला की वास्तविकता को दर्शाते हैं?

हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 80-90 के दशक के धारावाहिकों में क्रांति की आवाज़ थी, लेकिन आज भी कई जगह बदलाव की सख्त ज़रूरत है।

आज भी जब महिलाएं अपने कमरे में बैठकर क्रांतिकारी किरदारों को धारावाहिकों में देखती हैं, तब भी असल जिंदगी में वैसा कदम उठाना आसान नहीं होता। आज की टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री ने महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को मनोरंजन और मुनाफे का साधन बना लिया है। वास्तविकता यह है कि महिलाएं आज भी कई मामलों में अपनी आवाज़ नहीं उठा पातीं और केवल आभासी दुनिया में ही स्वयं को क्रांतिकारी मान लेती हैं।

मेरी कलम मेरे जज़्बात लिखती है, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, उनके अल्फाज़ लिखती है। Received UNFPA-Laadli Media and Advertising Award For Gender Senstivity -2020 Presently associated with THIP- The Healthy Indian Project.